|

|

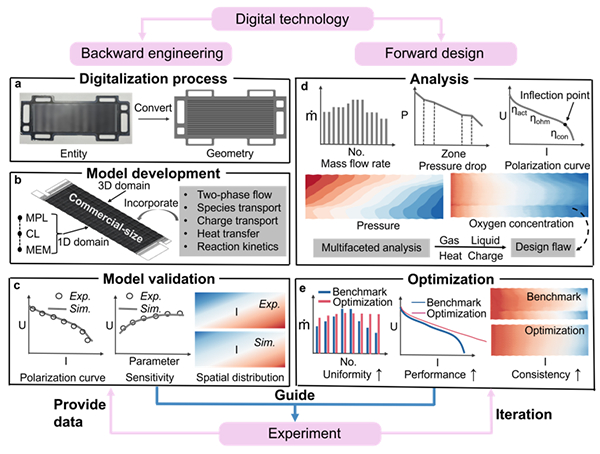

图 数字化辅助设计大尺寸燃料电池设计方法框架

在国家自然科学基金项目(批准号:52225604)等资助下,天津大学焦魁教授团队与国内外合作者在燃料电池设计理论与方法方面取得进展,相关成果以“数字化辅助大尺寸质子交换膜燃料电池结构设计(Digitally-assisted structure design of a large-size proton exchange membrane fuel cell)”为题,于2024年11月22日发表在《能源与环境科学》(Energy & Environmental Science)杂志上。团队长期致力于此领域的研究,相关成果此前以“燃料电池电堆结构重新设计和部件集成以实现性能大幅提升(Fuel cell stack redesign and component integration radically increase power density)”为题,发表在《焦耳》(Joule)杂志上。论文链接:https://doi.org/10.1039/D4EE04713C,https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.12.003。

燃料电池作为极具应用前景的氢能利用装置,是实现双碳目标的关键技术之一,其功率密度的提升与降本增效,是当前的关键研究要点。合理的燃料电池结构设计能够促进其内部气体传输、热量耗散以及液态水排出等过程,进而提升电池性能。但目前,既缺少商用燃料电池的高效高精度仿真模型与数字化辅助设计手段,又缺乏创新性的电池设计方案,这对功率密度提升与成本控制造成了阻碍。

针对这些问题,研究团队在燃料电池设计理论与方法领域深入钻研,成功建立全套自主化仿真模型,并构建起新型一体化电池。团队提出了一种适用于商用燃料电池的设计方法(图),可有效指导其正向设计;建立了大尺寸燃料电池三维加一维仿真模型,该模型涵盖流道液态水、催化层微观传输等多尺度多物理场传输过程与电化学反应,借助优化算法,其计算效率较传统三维模型提升10—20倍。通过仿真和实验相结合的办法,可以快速提出多种优化方案,加速电池开发进程。

团队针对此电池模型在商用燃料电池尺寸下开展了全面且深入的验证工作,所使用的电池活化面积达332 cm2。在极化曲线验证过程中,仿真结果与实验数据吻合很好,其中最小偏差仅为0.048%,最大偏差也仅为3.667%。在敏感性验证过程中,团队选取了五个对电池性能有着关键影响的工况参数,并在七个电流密度下展开细致验证。结果表明,所有的仿真趋势与实验趋势都高度一致。在内部分布验证过程中,团队利用分区电路板划分出408个分区,以0.8 cm2的高分辨率精确验证了三个不同电流密度的分布情况。证明了模型在性能与机理层面的高精度预测能力。

在对电池的流动特性、压降情况和内部分布进行全面剖析之后,团队发现过桥区结构在电池压降方面有着极为关键的作用,其在总压降中所占比例高达55%。在正向设计阶段,团队提出一种优化后的分配区结构,通过点阵形状修饰与排布优化,电池性能获得显著提升,且氧气浓度最大偏差从26.33%降至3.78%,显著改善了电池内部一致性。团队还对质子交换膜燃料电池结构进行重构,整合新型组件,优化“气—水—热—电”传输路径,成功设计出超薄、超高功率密度燃料电池,将燃料电池体积功率密度提升约两倍。经研究团队估算,采用这种新型燃料电池结构的电堆峰值体积功率密度有望达到9.8 kW/L,相比目前市面上主流同类产品性能提升超过80%。

研究团队的研究成果为燃料电池功率密度提升、电池设计优化以及商业化进程推进提供了新的方法与思路。