打印

打印

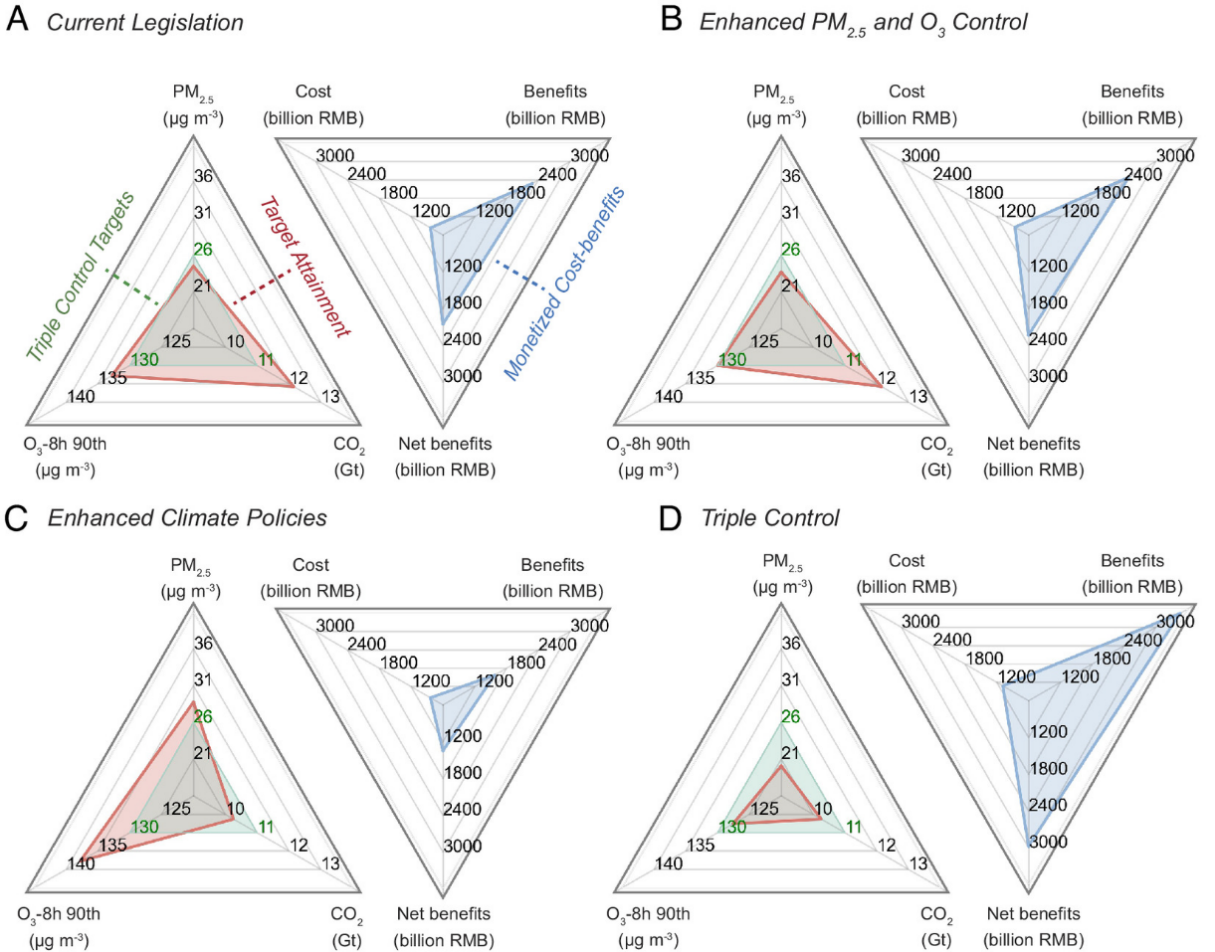

图 不同协同治理路径下PM2.5、O3、CO2目标达成情况及相应环境、气候、经济效益

在国家自然科学基金项目(批准号:42222507、42130708、42375191)等资助下,清华大学耿冠楠副研究员团队与生态环境部环境规划院郑逸璇副研究员等合作,在空气污染与气候变化协同治理策略研究方面取得进展。相关成果以“中国近中期细颗粒物、臭氧、二氧化碳协同治理策略(Strategy for coordinating near-term PM2.5, ozone, and CO2 mitigation in China)”为题,于2025年11月10日发表在《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)上,论文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2513194122。

当前我国大气细颗粒物(PM2.5)浓度整体仍处于较高水平,同时臭氧(O3)污染问题日益突出,加之紧迫的碳达峰要求,如何协同推进PM2.5、O3和二氧化碳(CO2)排放控制已成为我国环境治理面临的重大需求。尽管CO2排放与PM2.5前体物排放具有较强同源性,但与O3前体物挥发性有机物排放的同源性较低。此外,O3对气态前体物排放的高度非线性响应及气象条件波动的不确定性也进一步加剧了多目标协同控制路径设计的复杂性。

针对以上问题,研究团队创新性地构建了耦合自下而上排放预测模型、目标导向的减排措施优选技术、空气质量模型及成本效益模型的大气成分多目标协同治理综合评估框架。在此框架下,融合清洁空气与气候政策,通过多情景推演与费用效益评估,量化不同情景下碳减排、PM2.5和O3污染改善成效,以及相应的气候、健康、经济效益,从而系统探究我国近中期实现PM2.5、O3和CO2“三协同”目标的可行性及关键策略。

研究结果表明,若仅考虑清洁空气政策,在O3目标导向下充分释放末端治理潜力、优化末端措施组合,可协同改善PM2.5与O3污染,但O3目标实现的稳健性易受气象条件波动的影响。若仅考虑气候政策,虽然可以实现碳达峰目标并协同改善PM2.5,但对O3污染改善有限。只有将严格的清洁空气政策与积极的气候政策相结合,才能稳定达成“三协同”目标。

本研究构建的综合评估框架有效解决了O3协同减排规划中的高度非线性问题,为实现多目标协同减排提供了可操作的技术方案。研究成果不仅能够为我国统筹推进“美丽中国”建设与“双碳”目标提供科学支撑,也可为其他面临气候变化风险与空气质量改善双重挑战的国家提供重要的治理策略参考。