打印

打印

在国家自然科学基金项目(批准号:52321006、T2394484)等资助下,中国科学院化学研究所宋延林团队联合首都医科大学附属北京天坛医院、新加坡南洋理工大学等单位,提出了一种超薄膜材料无损转移策略—液滴打印。相关成果以“基于动态应力释放的液滴打印实现生物电子界面的保形贴覆”(Dropprinting with dynamic stress release for conformal wrap of bioelectronic interfaces)为题,于2025年9月12日发表在《科学》(Science),论文链接https://www.science.org/doi/10.1126/science.adw6854。

脑机接口、神经康复和可穿戴电子等前沿技术要求将超薄电子器件保形无损地转印到复杂生物组织表面。然而,传统方法极易引起应力集中,导致薄膜器件损坏。如何有效调控柔性电子器件转印过程中的应力,成为亟待解决的关键科学问题。

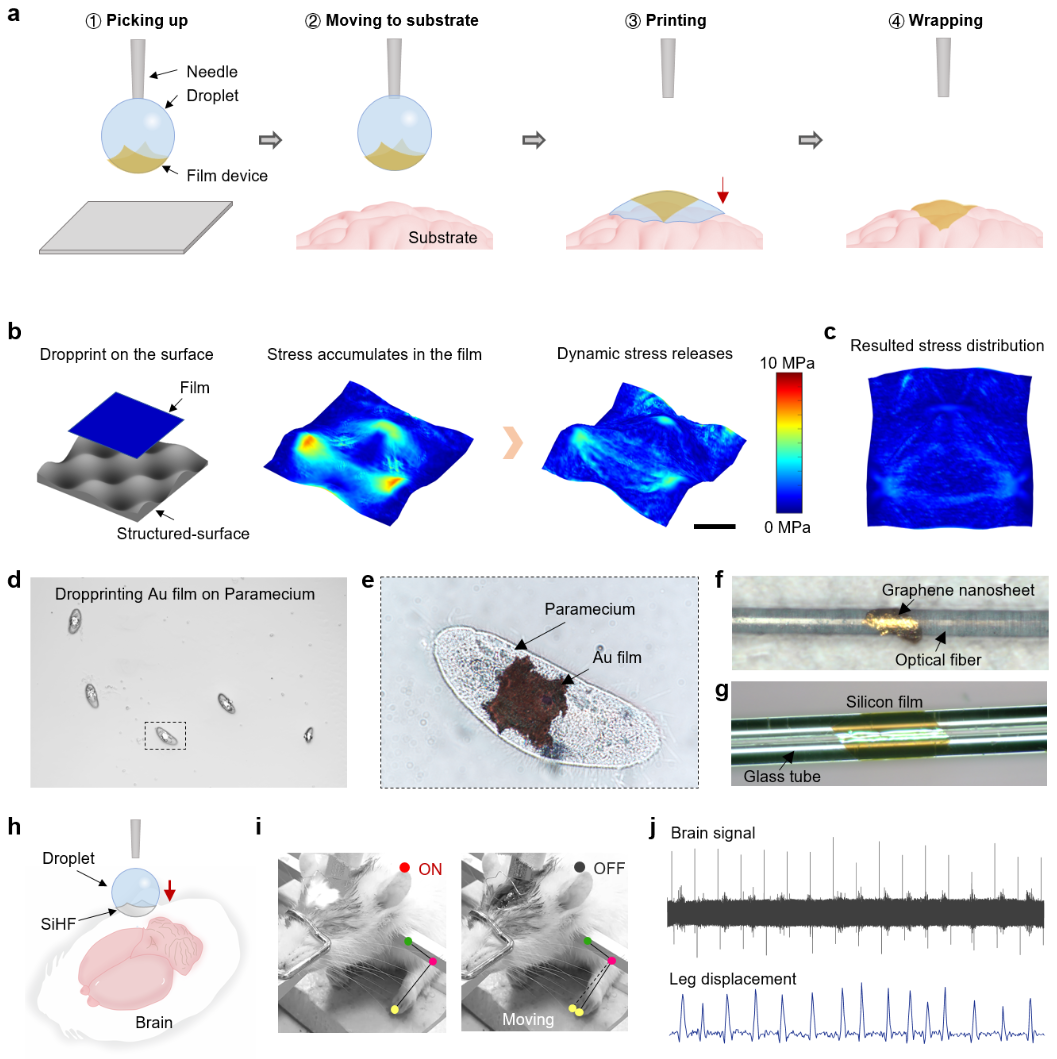

针对这一难题,研究团队开发出液滴打印技术,利用液滴完成超薄膜器件的拾取与转移,并在目标表面与电子器件之间形成液体界面润滑层。该界面层不仅通过毛细作用辅助薄膜实现紧密贴合,还允许贴合过程中发生滑移,从而动态释放应力,避免了器件受损。研究团队通过在液滴中添加微量高分子材料调控了三相接触线行为,显著提升了薄膜转印的精度。该方法不仅可以将微纳米厚度的金属、硅等微型薄膜器件无损转移至复杂结构表面,还能通过调节液滴组分实现细胞薄膜转移和生物粘附等功能。在动物实验中,研究人员成功将厚度仅2微米的硅异质结器件贴附到小鼠的神经和大脑皮层表面,实现了高时空分辨的光控神经调节。

该研究提出了一种超薄膜无损转印新方法,拓宽了柔性电子的应用范围,有望为脑机接口、可穿戴设备及生物制造等领域的发展提供重要支持。

图 液滴打印实现薄膜的无应力保形贴附。(a)液滴打印过程示意图;(b)薄膜中的动态应力释放;(c)薄膜中的最终应力分布;(d-e)在草履虫上贴附超薄金膜;(f)光纤上贴附石墨烯纳米片;(g)玻璃管上贴附硅膜