打印

打印

在国家自然科学基金项目(批准号:12261131495、12475008和12374281)等资助下,浙江农林大学戴朝卿教授团队与国内外合作者将非线性物理理论应用到气泡空化发射领域取得进展。团队提出“光驭空化”的设计理念,通过激光精确控制液体中气泡的剧烈溃灭过程,实现了微型器件发射高度达1.5米,起飞速度12 m/s,峰值加速度超过7×104 m/s2,能量效率0.64 %的运动性能技术指标。相关成果以“空化发射(Launching by Cavitation)”为题,于2025年8月28日发表在《科学》(Science)杂志上,论文链接:https://doi.org/10.1126/science.adu8943。

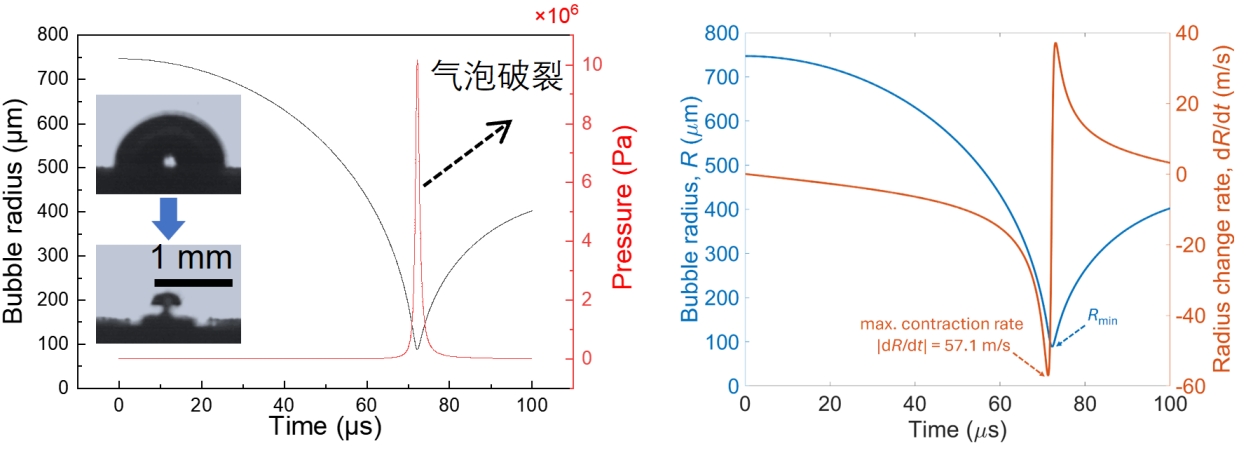

液体中的空化现象通常由低压或高温诱发,传统上被视为具有破坏性的过程,然而其背后蕴含着极高能量密度与超快能量转换的潜力。现有仿生发射技术多基于固体材料的弹性储能或相变膨胀机制,但受限于材料的储能密度与变形速率,难以实现精确控制。研究团队在液体中抑制相变过程,使其趋近于热力学稳定性极限,促使液体中产生具有“类孤子”蒸汽泡并在失稳后剧烈坍塌,可在极短时间内释放超高功率与冲击压力,实现从静止状态瞬时触发高速启动。该机制形成了一种以“空化驱动”为核心的新型发射范式,其目标是在多材料、多介质、多激励与多环境条件下,突破小尺度器件在起动速度与输出功率方面的瓶颈。

该研究解决了非线性物理领域空化难以高效利用的基础科学问题,同时建立了一种全新的精准微操控物理范式:实现了空化行为从随机、破坏性到可控、动力性的转变;将空化效应成功拓展至微尺度精准操控领域;采用Gilmore模型描述“类孤子”气泡演化,构建了光-热-力-流多场耦合的理论与实验框架;完成了从定性描述到定量预测的跨越。这一突破不仅推动了非线性物理领域的发展,也为空化在微纳制造、生物医学和精密操控等领域的高效利用提供了全新的技术路径与理论支撑。

图 空化物理场的实时压力和射流速度变化规律