地质与地球物理所祁生文团队揭示强粘性月壤形成机制

月球样品是连接轨道遥感探测与实验室精确测量的重要桥梁。过去,阿波罗、月球号及嫦娥五号任务已在月球正面采集了总计约383千克的月壤和岩石样品,极大地推动了我们对月球地质演化和月壤物理性质的认识。然而,这些样品均来自月球正面,制约了我们对月球背面物质特性和演化历史的认识。

2024年6月25日,我国嫦娥六号任务成功从月球背面的南极-艾特肯盆地——月球上最大、最深、最古老的撞击坑——带回了1935.3克月壤样品。嫦娥六号任务总设计师胡浩在国新办嫦娥六号任务新闻发布会上提出,相比于“比较细腻、比较松散”的嫦娥五号样品,嫦娥六号样品“似乎稍微粘稠一点,还有点结块”。

针对这一问题,中国科学院地质与地球物理研究所祁生文、李丽慧等人开展了系统研究,对嫦娥六号月壤进行了高空间分辨CT扫描,通过对其中超过29万个颗粒的尺寸与形态的精确厘定,发现与阿波罗、嫦娥五号月壤对比,嫦娥六号月壤的平均颗粒更细、分布更集中,但颗粒形态却更为复杂不规则、整体球度更低(图1)。这一现象颇为反常:通常颗粒越细,形状会越接近球形,球度越大;而嫦娥六号月壤虽然更细,形态却更复杂。研究人员推测,这可能与样品中含有较多易破碎的长石矿物(约32.6%),以及月球背面经历了更强的太空风化作用有关。

图1 月壤颗粒粒度和颗粒形貌特征。a.粒度分布曲线;b.粒度累积曲线;c.典型颗粒形态;d.球度分布特征,球度定义为等体积球体(与颗粒体积相同)表面积与其实际表面积之比。注:由于大多数月壤实验室数据源自<1毫米粒级,因此阿波罗、嫦娥五号和六号月壤分析均排除>1毫米颗粒。同一任务采集的月壤样本具有不同粒度特征,该研究基于文献报道的月壤粒度数据确定了粒度累积曲线的上下限范围(b图中阴影区域)

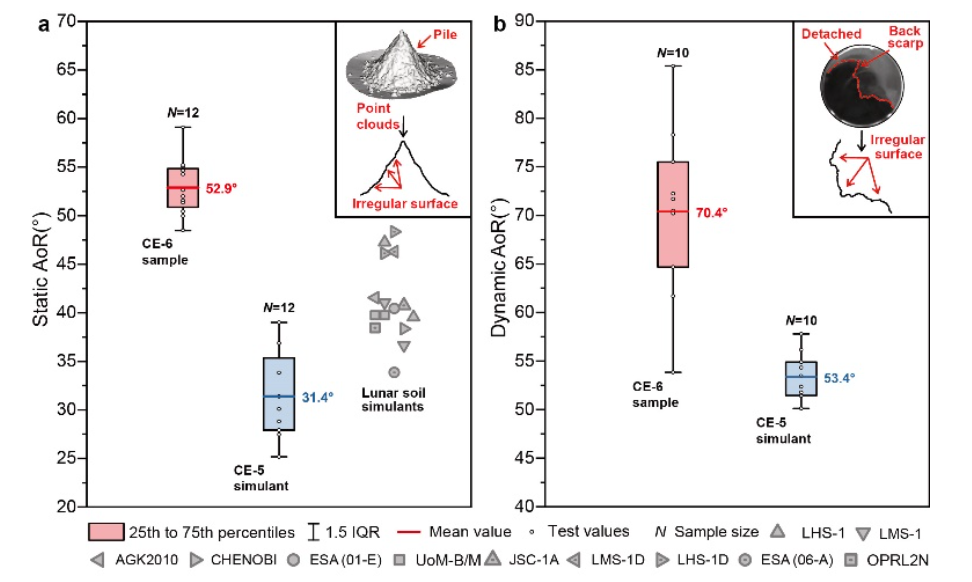

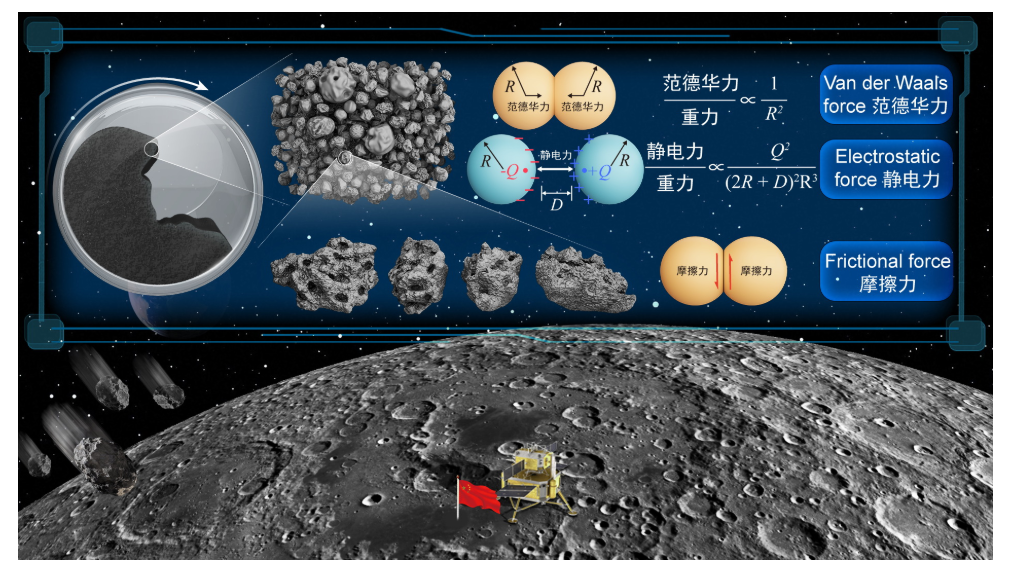

为了进一步研究月壤的力学行为,研究人员开展了固定漏斗实验和滚筒实验等测试,测量了嫦娥六号月壤的静态与动态休止角。实验结果显示,嫦娥六号月壤的静态与动态休止角均显著大于月球正面月壤,其堆积形态和流动特征更接近粘性土体(图2)。通过成分分析排除磁力和胶结作用的影响后,确认嫦娥六号月壤休止角增大主要受三种力的共同作用的结果:颗粒间的摩擦力、范德华力和静电荷力。颗粒间摩擦力与颗粒表面粗糙度有关,形态越复杂,摩擦力越大,且基本不受颗粒大小影响;而范德华力与静电力则随颗粒尺寸减小和间距缩短而显著增强。

图2 静态与动态休止角的实验结果与现象。a.嫦娥六号与CE-5、Apollo14,16,17,Luna 24等月壤模拟物的静态休止角对比;b. 嫦娥六号与CE-5模拟月壤的动态休止角对比。嫦娥六号月壤与CE-5模拟月壤的休止角测试采用相同方法及样本质量(5克)

研究人员发现可以通过测定颗粒D60值来判断颗粒尺寸对休止角的影响(D60是小于某一粒径的颗粒重量占到总重量60%时的颗粒粒径值)。进而研究了不同D60值非黏土矿物颗粒(石英、辉石、钙铁辉石、拉长石)的休止角变化,发现存在一个“粒径阈值”:当D60大于该阈值(约100微米)时,摩擦力起主导作用,休止角基本不变;一旦D60低于该阈值,休止角显著上升,范德华力与静电力的作用凸显,尽管不含黏土矿物,颗粒体系仍表现出明显的粘性特征(图3)。

图3 石英、辉石、钙铁辉石、拉长石和钛铁矿样本的静态与动态休止角。a.静态休止角;b.动态休止角

综上,嫦娥六号月壤表面粗糙,导致颗粒间摩擦增强,同时其平均粒径最小(D60=48.4 um),远低于100微米阈值,颗粒间范德华力和静电荷力对休止角的贡献增大,因此嫦娥六号月壤休止角更大、表现出更强的粘性特征。

嫦娥六号月壤更细的颗粒和更复杂的形态表明其采样区可能经历了更强烈的太空风化作用,由于嫦娥六号样品中斜长石含量高达32.6%,在强烈的辐射和撞击作用下斜长石易沿解理面破碎,直接使颗粒表面粗化,增强了颗粒间的摩擦力,同时破碎细化强化了范德华力与静电荷吸附效应。

研究成果发表于国际学术期刊NA (祁生文*,李丽慧*,侯晓坤,乔斯嘉,马显东,鲁晓,丛佳宁,郝瑞鹏,张驰,李金华,Derek Elsworth, 杨蔚,李献华,吴福元. Strongly cohesive lunar soil identified at the Chang'e-6 landing site [J].Nature Astronomy,2025. DOI: 10.1038/s41550-025-02715-3.)。研究受国家自然科学基金项目(42425303, 42241103)和中国科学院地质地球所重点部署项目(IGGCAS-202401)资助。样品由中国国家航天局提供。

图4 休止角主要取决于颗粒自身的内摩擦角,及颗粒间范德华力和静电力提供的内聚作用(地质地球所图)