大工马克团队提出了微震损伤驱动的高拱坝地震动力响应数字孪生计算方法

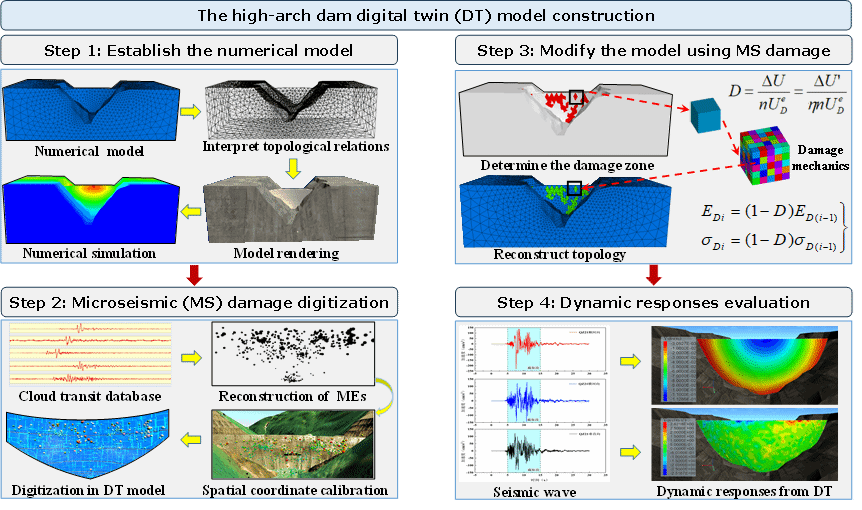

近期,大连理工大学建设工程学院马克教授课题组在JRMGE发表题为“Dynamic responses of Dagangshan high-arch dam under Luding earthquake: Insights from microseismic monitoring and digital twin model”的研究论文,首次提出了一套基于微震数据驱动的高拱坝地震动力响应数字孪生计算方法(图1),研究了孪生载体模型构建、微震损伤数字化、微震损伤驱动模型参数更新、基于孪生的地震动力响应计算等,为高拱坝数字孪生系统的构建与应用提供了参考路径。

图1. 微震损伤驱动的高拱坝地震动力响应数字孪生架构

高拱坝作为现代水利工程的重要结构,其稳定性直接影响水库运行和下游区域安全,但因所处工程地质环境复杂,且自身结构具有特殊性,易受地震等外因威胁,使高拱坝的安全监测极具挑战。微震数据能反映混凝土内部微小破裂,量化力学强度的变化特征,可为孪生模型的动态更新与力学参数校正提供关键数据支持,与水利工程的数字孪生理念具有天然的契合性。研究团队从2010年至今扎根大岗山水电站,研究高地震烈度区全生命周期的高拱坝工程损伤工作性态。2022年9月5日12时52分18秒在泸定县发生Ms6.8级地震,震源深度16km,距大岗山坝址区21km。在地震发生后,利用微震监测数据对大坝的损伤空间分布特征进行了分析(图2):受泸定地震影响,震后坝体微震活动性显著增强,拱坝风险区域主要是以拱冠梁为中心,涵盖坝体1030m高程以上的5~6#、10~11#、13~16#及19~20#坝段,震后拱坝整体处于稳定状态。

图2. 大岗山高拱坝微震损伤规律:(a)微震事件数与累积能量变化过程,(b)微震事件空间分布,(c)微震事件能量密度云图,(d)微震事件变形云图

数字孪生通过持续获取实时数据自动更新模型结构、状态变量和参数。研究团队通过引入微震监测技术,创建了高拱坝数字孪生的数据驱动模式(图3),结合考虑累积微震损伤的岩体劣化模型进行参数折减,实现了岩体单元损伤力学参数的动态修正,使模拟结果与监测数据更匹配。研究团队基于Unity3D搭建了数字孪生平台,平台链接微震数据库和模型结构信息库。通过动态检测微震数据更新情况,将更新数据传递至模拟软件进行损伤力学计算,按微震发生时序,求取各单元体受不同微震事件累积影响下的损伤力学参数,并由孪生平台同步记录、存储各参数。结合基岩的强震记录对大岗山高拱坝的地震动力响应过程进行了计算(图3),确定了考虑微震累积损伤效应的拱坝位移、加速度、最大剪应力和塑性区分布特征,相比于传统计算方法,峰值加速度的计算误差降低约15%-23%。

图3. 基于数字孪生的大岗山高拱坝地震动力响应分析(左图为基于微震损伤驱动的模型参数更新流程;右图为强震下典型时刻大坝位移、加速度、最大剪应力和塑性区分布云图)

该研究数字孪生模型所表征的大岗山高拱坝状态与实际监测结果基本一致,能够反映高拱坝的当前真实状态,证实了采用微震数据驱动的数字孪生系统架构在实际应用中的有效性和可行性,为构建具有更高决策效能的高拱坝数字孪生系统奠定了坚实的基础,对达成水工大坝数字孪生目标具有重要意义。

马克教授为论文第一作者,大连理工大学为论文第一单位。该研究得到了国家自然科学基金委的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2025.03.041。