大工王宇迪/史彦涛团队制备了新型全碳碳电极钙钛矿太阳能电池

近日,我校化学学院王宇迪副教授与史彦涛教授团队在碳基钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研究成果以“氧化石墨烯掺杂空穴传输层实现碳电极钙钛矿太阳能电池23.6%的光电转换效率(Graphene oxide doping of the hole injection layer enables 23.6% efficiency in perovskite solar cells with carbon electrodes)”为题发表在《自然-能源》(Nature Energy)期刊。该研究与香港城市大学朱宗龙教授团队合作,论文第一完成单位为大连理工大学,我校博士生李文瑞为论文共同第一作者。

钙钛矿太阳能电池(PSCs)以其出色的光电转换效率和低成本优势,为实现“双碳”战略目标提供了产品和技术支持。钙钛矿太阳能电池通常依赖昂贵且在高湿高温下不稳定的金属电极(如金、银)。王宇迪&史彦涛课题组采用碳电极制备的钙钛矿电池(C-PSCs)因其成本低廉、制备工艺简单(可低温加工)以及卓越的环境稳定性,被视为极具潜力的替代方案。近年来该团队已在相关领域发表多篇高水平研究成果,包括利用金属单原子调控碳材料能级结构(Nat. Energy 2021, Adv. Funct. Mater. 2024,Nano-Micro Lett. 2025),利用碳纳米管/碳纳米角促进碳电极邻近功能层电荷有效提取(Adv. Funct. Mater. 2022,Adv. Energy Mater. 2025)。此外,碳电极与空穴传输层间界面电荷传输动力学缓慢,且常用的空穴传输材料Spiro-OMeTAD需氧气和锂盐参与的p型掺杂工艺,该工艺耗时、稳定性差、锂离子迁移等问题是导致器件性能衰退的主要隐患,上述问题一直是限制碳基器件性能提升的瓶颈,导致其效率远低于金属电极器件。

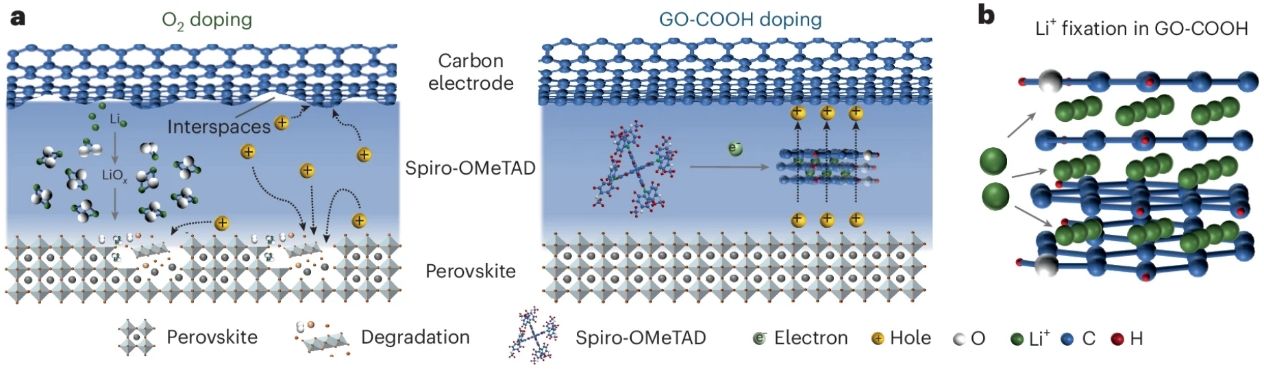

图a.氧气参与的p型掺杂过程与GO-COOH参与的掺杂过程示意图;图b. GO-COOH掺杂实现Li+固定的示意图。

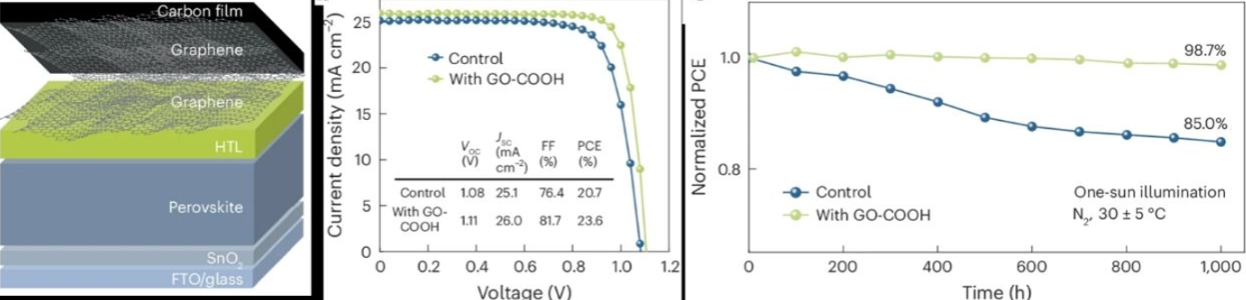

针对这一挑战,研究团队制备了羧基功能化的氧化石墨烯掺杂Spiro-OMeTAD的空穴传输层,利用氧化石墨烯中羧基官能团的强吸电子特性,能够在无需氧气暴露的条件下从Spiro-OMeTAD分子捕获电子,实现对其的高效快速p型掺杂,大幅提高了空穴传输层载流子迁移率及掺杂稳定性;同时利用氧化石墨烯独特的离域π电子结构在空穴传输层表面形成平面共轭电子网络,与碳电极之间构建强π-π共轭的耦合界面,极大地减少了界面电荷传输动力学损失,结合叠合式“双碳”电极结构实现了23.6%的C-PSCs世界最高效率,并获得第三方中国计科院的权威认证。此外,研究发现空穴传输层中锂离子能够插入氧化石墨烯层间形成牢固的Li-C键,从而“锁住”这些可能损害电池长期稳定性的离子,未封装的电池在连续光照1000小时后仍保持98.7%的初始效率,从根本上提升了器件的运行寿命。该项研究成果成功地缩小了碳基钙钛矿太阳能电池与金属电极器件的性能差距,同时保留了其低成本、高稳定性的核心优势。该论文的相关研究得到了国家自然科学基金、国家优秀青年科学基金等项目以及大连理工大学分析测试中心的支持。

图a.全碳碳电极钙钛矿太阳能电池结构示意图;图b.碳电极钙钛矿太阳能电池电流-电压曲线;图c.碳电极钙钛矿太阳能电池在标准太阳光照下的长期运行稳定性。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41560-025-01893-8