成都理工大学在强震诱发灾害链效应研究方面取得新进展

地灾国重实验室近日实现重大突破——最新成果《地震诱发地质灾害链效应:规律、机制与影响》(Earthquake-induced chains of geologic hazards: patterns, mechanisms, and impacts)在地学领域最具影响力的综述性期刊《Reviews of Geophysics》上发表。据悉,该刊物每年仅发表20篇左右论文,影响因子16.73,是目前地学领域影响因子最高的刊物,超过Nature子刊Nautre Geoscience影响因子14.48,这也是我国学者首次在地质灾害研究领域以第一(通讯)作者及第一单位,在该刊物上发文,论文长达83页。

该论文日前还被主编选为亮点论文,受到了联合国防灾减灾署的关注,被作为重要研究进展报道;同时也受到了美国地球物理协会(AGU)会刊 EOS(地球与空间科学新闻)Editor’s Vox特别报道与推送。《Earth’s Future》主编,英国地质调查局Michael A. Ellis教授评价评价该文为“地震诱发地质灾害‘殿堂’级别的论文(The bible of earthquake-triggered hazards).”

联合国相关报道截图

论文第一作者为范宣梅研究员,黄润秋教授、许强教授、裴向军教授为通讯作者和合作者,研究团队由来自德国、美国、荷兰、英国、加拿大等多个国家的17位国际知名学者组成,如德国波茨坦大学Oliver Korup教授、美国南加利福尼亚大学的Josh West教授、荷兰特文特大学Cees van Westen教授、德国GFZ的Niels Hovius教授、美国地质调查局(USGS)的Randy Jibson与Kate Allstadt、中国香港科技大学张利民教授等。本研究是该研究团队自今年年初在国际顶级期刊《Earth System Science Data》(影响因子10.95)发表论文之后,又一项发表在国际顶级期刊的第一单位研究成果。

黄润秋教授(右四)在灾区为参加国际会议的专家讲解

许强教授(左二)在灾区现场讲解

范宣梅研究员(右六)在英国卡迪夫大学与部分合作者讨论并合影

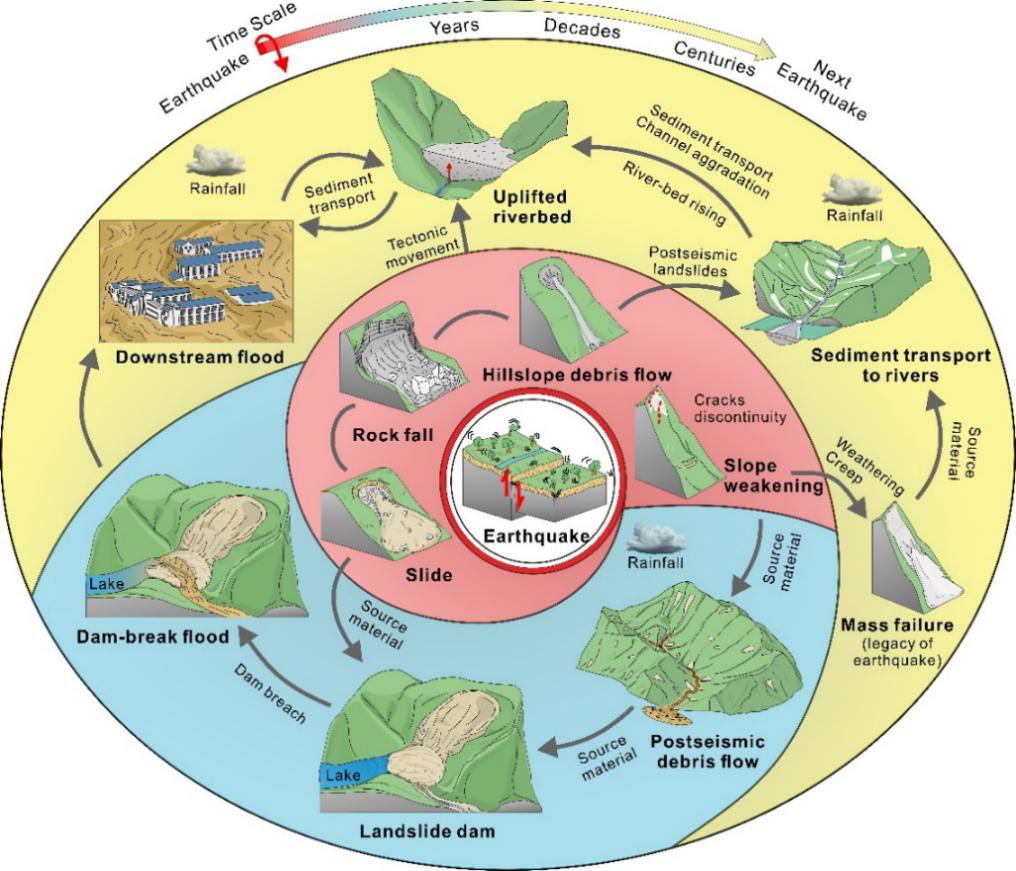

自2008年汶川地震以后,我校地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室黄润秋、许强、裴向军、范宣梅团队开展了大量同震和震后地质灾害链形成演化机制与模拟预测研究,不仅追踪了汶川震后10年地质灾害链的时空演化规律,而且对比分析了全球范围内的十余次强震事件,包括1999年中国台湾集集地震、2005年巴基斯坦喀什米尔地震、2015年尼泊尔地震和2016年新西兰地震等。基于不同时间与空间尺度,提出了强震地质灾害链效应的预测评价理论与方法。

震后地质灾害链演化过程示意图

(红色背景内为不同类型的同震地质灾害;蓝色为震后短期灾害效应;黄色为震后几十年到百年千年尺度的长期效应)

震后灾害链效应之泥石流影响

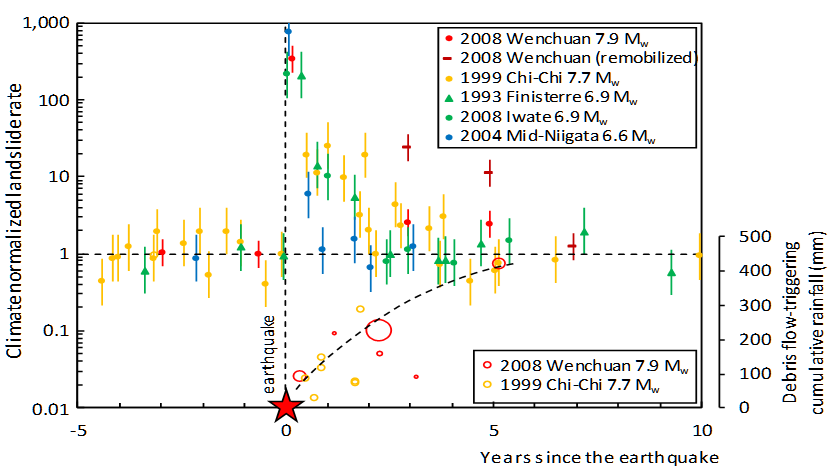

范宣梅介绍,这篇论文可称为集10余年成果之大成,不但总结了强震地质灾害链最新的研究进展,而且通过对全球地震地质灾害数据库的分析,回答了强震后地质灾害恢复到震前水平的持续时间及强震对山区地貌演化的长期影响等世界前沿问题。她介绍,论文通过对全球范围内多次地震震后滑坡演化数据的分析,揭示了大部分强震后滑坡活动性在10年以内恢复到震前水平,恢复时间长短主要受同震滑坡类型、粒径变化、降雨量、植被重新覆盖率等因素的控制。

全球震后滑坡数据库揭示震后滑坡活动性衰减规律

譬如,通过对汶川地震十年的研究,发现汶川震后短期内滑坡活动性激增到震前的120倍,而且在震后3年内快速衰减,在震后10年内基本恢复到震前水平,“这一衰减速率比我们震后初期预测的快的多。”但她同时提到,这比1999年中国台湾集集地震恢复速度慢(集集地震滑坡活动性在震后6年恢复到震前水平)。

中国台湾集集地震(a)与汶川地震(b)震前和震后滑坡活动性与下游河流悬移质泥沙含量随时间演化规律

此外,研究通过对包括汶川地震在内的全球范围为10次逆冲断层诱发的强震的物质平衡进行分析,发现构造抬升量都远大于滑坡方量,也支持传统观点“强震为造山运动”,驳斥了部分学者“汶川地震是剥蚀运动而非造山运动的观点”。

汶川地震物质平衡分析:

(a)构造抬升、同震滑坡与震后物质运移构成地震物质平衡分析的要素示意图;

(b)地表抬升模型;

(c-f)沿断层和垂直断层方向构造抬升量与滑坡方量对比图

(g )汶川的地震诱发滑坡分布图

范宣梅表示,对汶川地震震后物质运移规律的研究,揭示了震后10年被搬运到主河道的物质仅为同震滑坡物质总量的5%,其中多数以坡面泥石流和沟道泥石流的方式被运移,小部分为滑坡与沟道直接连通产生的侵蚀。“换言之,绝大部分同震滑坡物质仍然停留在山区内,并逐渐稳定变成地貌的一部分,等待下一次强震的到来。”

在长达10年的研究过程中,范宣梅与国外多位教授反复切磋交流,仅邮件就发送了400余封,每年团队多次前往灾区采集数据更是家常便饭。

据悉,该项研究得到了国家自然科学基金创新团队项目(41521002)、国家自然科学基金优秀青年基金资助(41622206);国家自然科学基金中英国际合作项目(41661134010);国家重点研发计划(2017YFC1501002)的支持。

链接:

1. Reviews of Geophysics论文链接:

Fan et al. (2019) Earthquake‐induced chains of geologic hazards: patterns, mechanisms, and impacts

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2018RG000626

2. 联合国防灾减灾署UNDRR特别报道:

https://www.preventionweb.net/news/view/66178

3. AGU EOS Editor’s Vox亮点论文报道链接: