大连理工大学在钛合金相变机制研究取得新进展

材料科学与工程学院闵小华教授课题组在体心立方钛合金(b型钛合金)亚稳相相变机制方面研究取得新进展,相关成果已发表于Acta Materialia 164 (2019) 322-333。论文题目为“Novel insight into the formation of α″-martensite and ω-phase with cluster structure in metastable Ti-Mo alloys”(通讯作者闵小华教授,第一作者为在读博士生李明佳)。Acta Materialia是世界公认的金属材料领域相关的传统国际顶级期刊。研究成果得到了审稿人的高度评价“This work is new and interesting since it links first-principles study to experimental data when is possible”。

亚稳态工程(Metastable Engineering)材料例如型钛合金(BCC)、高锰钢(FCC)以及高熵合金(BCC/FCC)等,由于其具有优异的力学性能和功能特性,成为当今国际上金属材料科学领域的研究热点之一。 这类材料的特点是在较窄的合金成分范围内呈现出相变组织以及塑性变形方式的多样性。比如型钛合金具有、、和O亚稳相,以及应力诱导马氏体和相,{332}<113>孪生,{112}<111>孪生和位错滑移等变形方式,同时呈现出诸如形状记忆,超弹性,低弹模量,以及马氏体诱导塑性变形(TRIP)和孪生诱导塑性变形(TWIP)效应等结构功能特性。

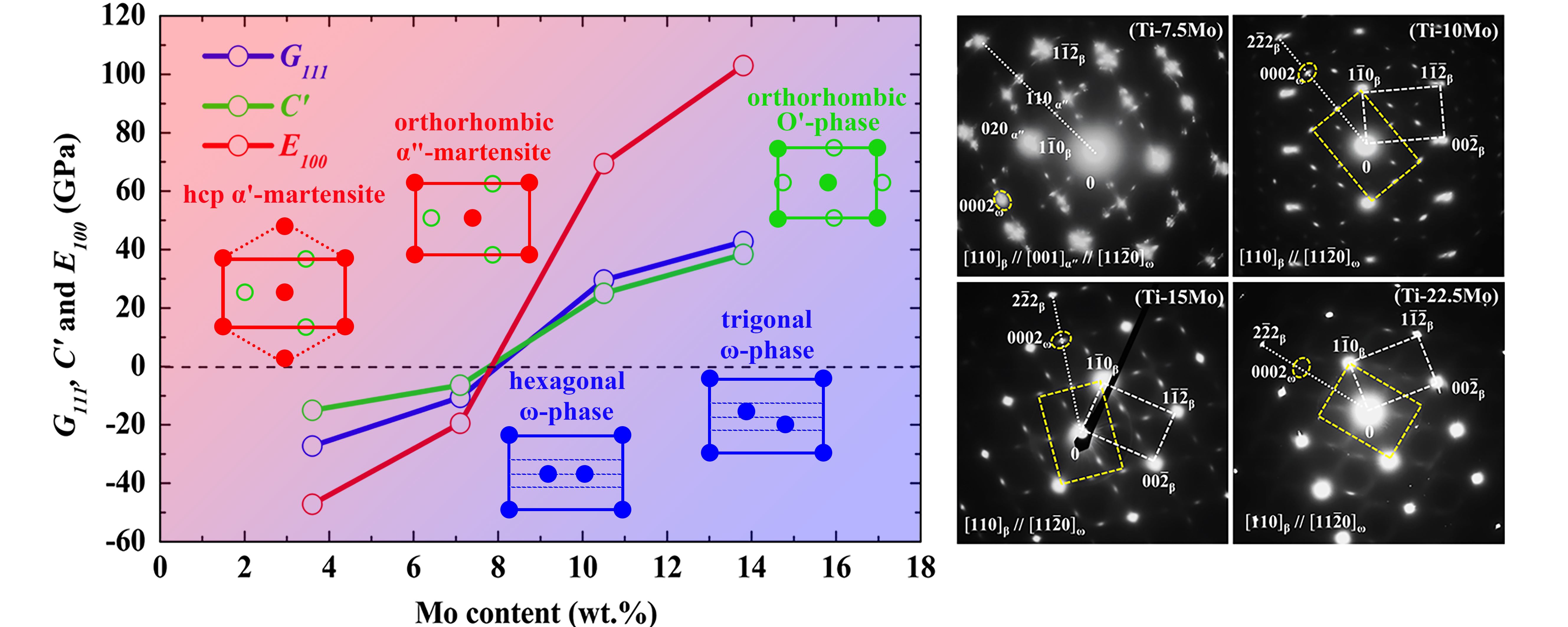

本课题组从典型的亚稳型Ti-Mo合金出发,采用独特的<111>β,<110>β和<100>β方向“-Mo-Ti-Mo-”直线型结构单元,在超晶胞中建立相、α″马氏体和ω相的团簇结构。通过第一性原理计算与实验相结合的手段来考察合金的相稳定性,弹性常数以及晶体结构演变。随着Mo含量增加,正交度和{110}β 面上<110>β方向上原子重组距离的减小,导致了马氏体的晶体结构由密排六方结构()转变为正交结构();{112}β 面上<110>β方向上的剪切型坍塌程度的减小,导致了ω相的晶体结构由六方结构转变为三方结构。四方剪切弹性常数(C′)和杨氏模量(E100)的软化效应分别有利于α″马氏体转变的原子重组部分和剪切部分;而剪切模量(G111)的软化效应则有利于ω相转变的坍塌部分。因此,基于C′,E100和G111三者之间的竞争关系如图所示,亚稳相的转变按密排六方结构的α′马氏体,正交结构的α″马氏体,六方结构的ω相和三方结构的ω相的顺序进行。

本研究成果揭示了在较窄的合金成分范围内型钛合金中各亚稳相的相变机制及其转变规律,同时从理论上成功预测了新的相正交结构O相的存在。研究成果也将有助于进一步解决亚稳态工程材料中的变形方式以及结构功能特性所涉及的关键科学问题,最终为新型高性能亚稳态工程材料的合金设计及其应用提供理论指导。该论文的共同作者还有材料学院叶飞教授(现:南方科技大学)以及课题组在读博士生姚凯。上述研究工作得到了日本国立材料科学研究所(NIMS)Koichi Tsuchiya 教授、Satoshi Emura研究员和Singh Alok 研究员的鼎立支持,以及国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费专项资金的资助。