2022年度中国科学十大进展发布

2023年3月17日,科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)发布了2022年度中国科学十大进展,分别为:祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构;FAST精细刻画活跃重复快速射电暴;全新原理实现海水直接电解制氢;揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制;实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件;新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案;实现超冷三原子分子的量子相干合成;温和压力条件下实现乙二醇合成;发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制;实验证实超导态“分段费米面”。

“中国科学十大进展”遴选活动由科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)牵头组织,至今已成功举办18届,旨在宣传我国重大基础研究科学进展,激励广大科技工作者的科学热情和奉献精神,开展基础研究科学普及,促进公众理解、关心和支持基础研究,在全社会营造良好的科学氛围。

中国科学十大进展遴选程序分为推荐、初选、终选、审议、发布五个环节。2022年度,《中国基础科学》《科技导报》《中国科学院院刊》《中国科学基金》和《科学通报》等5家编辑部共推荐了600余项科学研究进展,所推荐的科学进展皆是在2021年12月1日至2022年11月30日期间正式发表或完成的研究成果。

2022年12月,科学技术部高技术研究发展中心(科学技术部基础研究管理中心)组织召开了2022年度中国科学十大进展初选会议,按照推荐科学进展的学科分布,分成数理天文信息科学、化学材料能源科学、地球环境科学、生命医学科学等4个学科组,邀请专家从推荐的科学进展中遴选出了30项进展进入终选。终选采取网上投票方式,邀请中国科学院院士、中国工程院院士、原国家重点实验室主任、原973计划顾问组和咨询组专家及项目首席科学家、国家重点研发计划有关重点专项总体专家组成员和项目负责人等3000余位专家对30项候选科学进展进行网上投票,并邀请高水平专家对得票数排名前10位的科学进展进行审议,最终确定入选2022年度中国科学十大进展。

2022年度中国科学十大进展简介

1. 祝融号巡视雷达揭秘火星乌托邦平原浅表分层结构

详细的火星地下结构和物性信息是研究火星地质及其宜居性演化的关键,是火星探测的重要内容之一。中国科学院地质与地球物理研究所陈凌、张金海团队等对祝融号火星车行进约4个月、探测长达1171米的低频雷达数据进行了深入分析和精细成像,获得了乌托邦平原南部浅表80米之上的高精度结构分层图像和地层物性信息,研究发现该区域数米厚的火壤层之下存在两套向上变细的沉积层序:第一套层序位于地下约10~30米,其形成可能与距今约16亿年以来短时洪水、长期风化或重复陨石撞击作用有关;第二套层序位于地下约30~80米,可能是距今35~32亿年前大型洪水事件沉积。现今该区域80米之上未发现液态水存在的证据,但不排除存在盐冰的可能性。该研究揭示了现今火星浅表精细结构和物性特征,提供了火星长期存在水活动的观测证据,为深入认识火星地质演化与环境、气候变迁提供了重要依据。

祝融号火星车在乌托邦平原进行原位雷达探测,首次揭示了乌托邦平原浅表精细分层结构

(图片设计:中科院地质与地球所研究团队;图片绘制:武汉大学邓俊)

祝融号火星车沿由北向南行进路径采集的低频雷达数据成像结果及解译

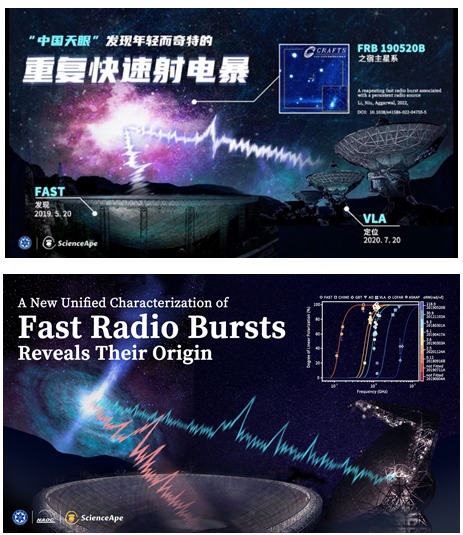

2. FAST精细刻画活跃重复快速射电暴

快速射电暴(FRB)是宇宙无线电波段最剧烈的爆发现象,起源未知,是天文领域重大热点前沿之一。中国科学院国家天文台李菂团队联合北京大学、之江实验室和中国科学院上海天文台团队利用FAST发现了世界首例持续活跃的快速射电暴FRB20190520B,拥有已知最大的环境电子密度,有效推进了FRB多波段研究。通过监测活跃重复暴FRB20201124A,获得了迄今为止最大的FRB偏振样本,探测到FRB局域环境的磁场变化及其频率依赖的偏振振荡现象。针对FRB20190520B、FRB20201124A为代表的活跃重复暴,组织国际合作,特别是美国大型望远镜GBT协同FAST观测,揭示了描述FRB周边环境的单一参数即“RM弥散”,提出了重复快速射电暴偏振频率演化的统一机制。FAST精细刻画活跃重复快速射电暴,构建统一图景,为最终揭示快速射电暴起源奠定了观测基础。

“中国天眼”发现重复快速射电暴

3.全新原理实现海水直接电解制氢

海水复杂组分引起的副反应和腐蚀性等问题一直是海水直接电解制氢难以破解的重大难题。深圳大学/四川大学谢和平团队通过将分子扩散、界面相平衡等物理力学过程与电化学反应结合,开创了海水原位直接电解制氢全新原理与技术,建立了气液界面相变自迁移自驱动的海水直接电解制氢理论方法,形成了界面压力差海水自发相变传质的力学驱动机制,实现了无额外能耗的电化学反应协同海水迁移的动态自调节稳定海水直接电解制氢。自主研制的386 L/h H2原理样机在真实海水中稳定制氢超过3200小时,法拉第效率近乎100%,电解能耗约5.0 kWh/Nm3 H2,隔绝海水离子的同时实现了无淡化过程、无副反应、无额外能耗的高效海水原位直接电解制氢技术突破,为解决该领域长期困扰科技界和产业界的技术难题奠定了基础。

原理与技术样机图

4.揭示新冠病毒突变特征与免疫逃逸机制

新冠病毒奥密克戎突变株及其变体持续涌现,及时地解析新冠突变株如何逃逸疫苗接种所建立的免疫屏障和病毒感染所产生的人体免疫力对于未来疫苗设计与疫情防控至关重要。北京大学、北京昌平实验室曹云龙、谢晓亮团队联合中国科学院生物物理研究所王祥喜团队率先揭示了新冠奥密克戎突变株及其新型亚类的体液免疫逃逸机制与突变进化特征,揭示奥密克戎BA.1中和抗体逃逸机制,及其与病毒刺突蛋白结构特征的联系;发现奥密克戎BA.4/BA.5变异可逃逸人体感染BA.1后所产生的中和抗体,证明了难以通过奥密克戎感染实现群体免疫以阻断新冠传播;基于自主研发的高通量突变扫描技术,成功预测了新冠病毒受体结合域免疫逃逸突变位点,并前瞻性筛选出广谱新冠中和抗体。相关研究为广谱新冠疫苗和抗体药物研发提供了理论依据和设计指导,为全球新冠疫情防控提供了重要参考。

介导免疫逃逸的新冠病毒受体结合域突变位点的预测

5.实现高效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件

钙钛矿叠层太阳能电池具有低成本溶液处理的优势,在薄膜太阳能电池的大规模应用中显示出重要前景。但全钙钛矿叠层电池光电转换效率仍低于单结钙钛矿电池,其中窄带隙钙钛矿晶粒表面缺陷密度高,是制约提升叠层电池效率的关键瓶颈。南京大学谭海仁团队通过设计钝化分子的极性,提升其在窄带隙钙钛矿晶粒表面缺陷位点上的吸附强度,显著增强缺陷钝化,大幅提升全钙钛矿叠层电池的效率。经国际权威检测机构日本电器安全环境研究所(JET)独立测试,叠层电池效率达26.4%,创造了钙钛矿电池新的纪录并首次超越了单结钙钛矿电池,与市场主流的晶硅电池最高效率相当。该团队开发出大面积叠层光伏组件的可量产化制备技术,使用致密半导体保形层来阻隔组件互连区域钙钛矿与金属背电极的接触,显著地提升了组件的光伏性能和稳定性,实现了国际认证效率21.7%的叠层组件(面积20 cm2)。

创世界纪录效率的全钙钛矿叠层太阳能电池和组件

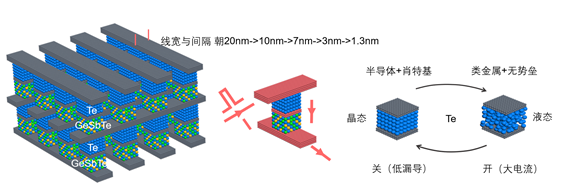

6.新原理开关器件为高性能海量存储提供新方案

高密度与海量存储是大数据时代信息技术与数字经济发展的关键瓶颈。中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠、朱敏团队发明了一种基于单质碲和氮化钛电极界面效应的新型开关器件,充分发挥纳米尺度二维限定性结构中碲熔融—结晶速度快、功耗低的独特优势,“开态”碲处于熔融状态是类金属,和氮化钛电极形成欧姆接触,提供强大的电流驱动能力,“关态”半导体单质碲和氮化钛电极形成肖特基势垒,彻底夹断电流。该晶—液态转变的新型开关器件,组分简单,可克服双向阈值开关(OTS)复杂组分导致成分偏析问题;工艺与CMOS兼容且可极度微缩,易实现海量三维集成;开关综合性能优异,驱动电流达到11 MA/cm2,疲劳寿命>108次,开关速度~15ns,尤其碲原子不丢失情况下开关寿命可大幅提升。该研究为发展海量存储和近存计算提供了新的技术方案。

新原理开关器件示意图

7.实现超冷三原子分子的量子相干合成

利用高度可控的超冷分子来模拟复杂的难于计算的化学反应,可以对复杂系统进行精确的全方位的研究。自从2003年美国科罗拉多大学Deborah Jin研究组从超冷原子气中合成了钾双原子分子以来,多种超冷双原子分子先后在其他实验室中被制备出来,并被广泛地应用于超冷化学和量子模拟研究中。三原子分子的能级结构理论上难以计算,实验操控也极其困难,因此制备超冷三原子分子一直是实验上的巨大挑战。中国科学技术大学潘建伟、赵博团队与中国科学院化学研究所白春礼团队合作,在钠钾基态分子和钾原子混合气中,在分子-原子Feshbach共振附近利用射频合成技术首次相干地合成了超冷三原子分子。该研究为超冷化学和量子模拟的研究开辟了新的方向。

从超冷双原子分子和原子混合气中利用射频场合成三原子分子的示意图

8.温和压力条件下实现乙二醇合成

目前乙二醇的全球年需求量达数千万吨级,主要来源于石油化工。为降低乙二醇的对外依存度,以中国科学院福建物质结构研究所为代表的科研机构与企业合作,在2009年发展了从煤或合成气经过酯加氢转化为乙二醇的万吨级非石油路线全套技术。但在该技术路线中,存在安全隐患和乙二醇产品的纯度质量不够稳定等问题。厦门大学谢素原团队与袁友珠团队,联合中国科学院福建物质结构研究所和厦门福纳新材料科技有限公司的研究人员将富勒烯C60作为“电子缓冲剂”用于改性铜—二氧化硅催化剂,研发了以C60电子缓冲来稳定亚铜的富勒烯—铜—二氧化硅催化剂,实现了富勒烯缓冲的铜催化草酸二甲酯在温和压力条件下数千克规模的乙二醇合成,有望降低对石油技术路线的依赖。

富勒烯改性铜催化煤/合成气常压制乙二醇技术

9.发现飞秒激光诱导复杂体系微纳结构新机制

当将飞秒激光聚焦到材料内部时,会产生各种高度非线性效应,这种极端条件下光与物质相互作用充满未知和挑战。浙江大学邱建荣团队及其合作者们发现了飞秒激光诱导复杂体系微纳结构形成的新机制。以含氯溴碘离子的氧化物玻璃体系为例,实现了玻璃中具有成分和带隙可控发光可调的钙钛矿纳米晶3D直接光刻,呈现红橙黄绿蓝等不同颜色的发光。形成的纳米晶在紫外线辐照、有机溶液浸泡和250℃高温环境中表现出显著的稳定性。并进一步演示了这种3D微纳结构在超大容量长寿命信息存储、高稳定的最小像素尺寸微米级的Micro-LED列阵,实现了1080p级别动态立体彩色全息显示。该成果揭示了飞秒激光诱导空间选择性介观尺度分相和离子交换的规律,开拓了飞秒激光三维极端制造新技术原理。

飞秒激光诱导带隙可控结构示意图以及三维图案化的实现

10.实验证实超导态“分段费米面”

费米面决定了固体材料的电学、光学等多种物理性质。对费米面的人工调控,是材料物性调控的最重要途径。超导体因为在费米能级处有能隙,没有费米面。1965年Peter Fulde理论预言,让超导体中库珀对动起来,增加其动量,会导致库珀对破裂,能在超导能隙中产生出一种特殊的“分段费米面”。上海交通大学贾金锋、郑浩团队与麻省理工学院傅亮团队合作,设计制备了拓扑绝缘体/超导体(Bi2Te3/NbSe2)异质结体系,借助超导近邻效应在Bi2Te3中诱导出超导,并用水平磁场在体系中产生较小的库伯对动量,得益于Bi2Te3拓扑表面态的费米速度极高的独特优势,在拓扑表面态中库伯对已经破裂,最终实现并观察到了这种特殊的“分段费米面”,成功验证了58年前的理论预言。该研究开辟了调控物态、构筑新型拓扑超导的新方法。

超导“分段费米面”